Approfondisci l'horror

Fiato sospeso, battito accelerato e brividi lungo la schiena: è quello che proviamo, non senza un pizzico di piacere, quando leggiamo una storia horror. Questo genere si pone infatti l'obiettivo di spaventare chi legge, sfruttando inquietanti creature e situazioni di fantasia oppure inserendo elementi disturbanti in un contesto tranquillo e quotidiano.

Che cos’è l'horror?

Se lo scopo del comico è farci ridere, l’obiettivo del genere horror è altrettanto semplice: farci provare paura, spavento, terrore. Per ottenere questo risultato, autori e autrici horror usano la fantasia per inventare creature mostruose e descrivere fenomeni inquietanti, ma sanno anche scavare negli anfratti più nascosti della psicologia umana per sfruttarne le fobie nascoste, le paure inconfessate, le leve emotive più vulnerabili. Emerge così il paradosso alla base del genere horror, ovvero il piacere che lettori e lettrici provano nel farsi spaventare: un modo per esorcizzare tutto ciò che, nel mondo reale, ci spaventa e ci fa paura.

Come nasce il genere horror? E come si è evoluto nel tempo?

Dal romanzo gotico all’horror dell’Ottocento

Tra le emozioni che proviamo, la paura è una delle più trascinanti: è spesso irrazionale, perché affonda le sue radici nelle profondità del nostro animo, ed è in grado di accecarci e farci perdere la lucidità e la ragione. Non è quindi un caso che l’horror, il genere letterario che trova nella paura il suo fondamento, abbia avuto il suo culmine proprio in un’epoca che esaltava il sentimento, l’oscuro, l’emotività a discapito della ragione e del controllo: il Romanticismo.

Il capostipite dell’horror è stato il romanzo gotico, nato nell’Inghilterra della seconda metà del Settecento: il primo a cimentarvisi fu Horace Walpole (1717-1797), con Il castello di Otranto (1764), che racconta una storia medievale popolata di fantasmi, scheletri, giganti e assassinii. In questo testo e negli altri della stessa epoca, tuttavia, gli eventi sovrannaturali vengono spiegati nel finale, garantendo così un senso di sicurezza a chi legge.

Qualsiasi forma di sicurezza viene meno nel genere horror vero e proprio, che si afferma nel corso dell’Ottocento, soprattutto grazie alle opere di Edgar Allan Poe (1809-1849), ma anche di Mary Shelley (1797-1851), autrice di Frankenstein (1817) e di Bram Stoker (1847-1912), che scrisse Dracula nel 1897. Frankestein narra la storia di un esperimento per cui viene data la vita a un essere mostruoso e fuori controllo, mentre Dracula racconta le inquietanti vicende legate al Conte Dracula, vampiro costretto a cercare le sue vittime per nutrirsi del loro sangue. Entrambi i romanzi difficilmente si inseriscono in un genere letterario preciso: per esempio, Frankenstein è a metà strada tra l’horror e la fantascienza, perché il “mostro” viene costruito da mani umane, mentre Dracula si avvicina al fantasy perché affonda le sue radici nel folklore.

Anche lo statunitense Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), considerato uno dei padri dell’horror, nella sua produzione contaminò il genere con suggestioni provenienti dal fantastico e dal fantasy: nei numerosi racconti che formano il cosiddetto “Ciclo di Cthulhu”, inoltre, non mancano riferimenti alla mitologia e alla storia.

L’horror dal Novecento a oggi

Nel Novecento il genere horror ha conosciuto un forte sviluppo. Spicca per qualità e quantità della produzione lo statunitense Stephen King (1947), autore di circa cinquanta romanzi, una dozzina di raccolte di racconti e varie opere di saggistica. Ideatore di grandi successi letterari che sono poi diventati successi cinematografici – Carrie - Lo sguardo di Satana, Shining, Christine - La macchina infernale, Grano rosso sangue, La metà oscura e It – King è considerato uno dei maestri del genere horror.

Parallelamente l’horror è stato molto prolifico anche nel cinema, che ha saputo sfruttare i progressi tecnici e tecnologici per proporre atmosfere ed effetti speciali sempre più verosimili e coinvolgenti. Il cinema ha cercato le storie da portare sullo schermo sia nei grandi classici del passato, come Dracula, sia nelle opere dei maggiori autori contemporanei, come William Peter Blatty (1928-2017), autore de L’esorcista (1971), e lo stesso King.

Il desiderio di avere paura, dall’antichità al tempo della tecnologia

Tutto ciò che è inspiegabile, misterioso e oscuro ha sempre esercitato una forte attrattiva sulle persone, spingendole a cercare storie che soddisfacessero una istintiva sete di mistero e di paura. Secondo Neil Gaiman (1960), autore inglese di romanzi e fumetti horror, questa necessità caratteristica dell’essere umano ha radici antiche:

Perché raccontare storie di fantasmi? Perché leggerle o ascoltarle? Perché trarre piacere da storie che non hanno nessuno scopo tranne quello di spaventare?

Non lo so. Non lo so proprio. È una tradizione antica. Abbiamo storie di fantasmi nell’antico Egitto, storie di fantasmi nella Bibbia, storie di fantasmi nella letteratura latina (insieme a lupi mannari, casi di possessione demoniaca e, ovviamente, moltissime streghe). L’essere umano ha raccontato per secoli storie di alterità, della vita oltre la morte; storie che fanno venire la pelle d’oca e rendono le ombre più oscure e, cosa più importante, che ci ricordano che viviamo e che vi è qualcosa di speciale, qualcosa di unico e straordinario nell’essere vivi.

La paura è una cosa meravigliosa, a piccole dosi. Viaggi nel buio sul treno fantasma, sapendo che alla fine le porte si apriranno e che tornerai di nuovo alla luce del sole. È sempre rassicurante sapere che sei ancora qui, ancora al sicuro. Che non è successo nulla di strano, in realtà. È bello essere di nuovo un bambino per un po’, e provare paura – non per governi, o regolamenti, né per l’infedeltà o per i contabili o per guerre lontane, ma per fantasmi e cose che non esistono, e che anche se esistessero, non potrebbero farci alcun male.

(N. Gaiman, Ghosts in the machines)

Al giorno d’oggi, in un’epoca in cui i progressi scientifici e tecnologici sezionano ogni aspetto della realtà per rivelarne e spiegarne i meccanismi, le storie di paura non sono passate di moda. Nell’era di internet si sono, ad esempio, diffuse nuove leggende metropolitane horror che circolano in rete sotto il nome di creepypasta. Vediamo di che cosa si tratta attraverso le parole della giornalista italiana Laura Antonella Carli:

Un creepypasta è una storia dell’orrore che viene copiata-e-incollata su internet, si diffonde come un meme e rimane aperta e editabile come una voce di Wikipedia. Può essere raccontata sotto forma di testimonianza, magari attraverso commenti su forum o siti-contenitori [...]; può essere accompagnata da foto o da file audio. Se il racconto ha successo, si arricchisce, muta forma, acquista attendibilità e finisce per ispirare prodotti collaterali, che sfociano su canali YouTube o su Twitter. Un po’ come è accaduto al personaggio di Slender Man, forse il creepypasta di maggior successo in assoluto.

Come ogni tipo di linguaggio, anche questa forma narrativa, a cavallo tra il racconto amatoriale e la leggenda metropolitana, ha le proprie regole e i propri stilemi. Il più importante dei quali – l’unico che vede d’accordo tutti i cultori del genere – è anche il più semplice: la storia deve essere trattata come se fosse vera.

Nella tradizione dei loro antesignani – le leggende metropolitane, appunto, o i racconti del terrore intorno al falò del campeggio – i creepypasta sono spesso in prima persona e raccontano fatti accaduti all’autore stesso o a qualche amico/conoscente (magari un cugino?). Insomma, la peculiarità della narrazione è la capacità di farla sembrare vera, o almeno inserirla in un contesto plausibile: una sorta di “facciamo finta che”, nello stile di The Blair Witch Project [...].

[...] Anche l’era di internet ha dunque [...] le sue piccole storie di terrore che anziché essere tramandate oralmente davanti al fuoco nelle sere d’inverno, proliferano nei falò virtuali di forum e blog. Storie copyfree, senza autore e senza una versione definitiva, un po’ come erano le fiabe del folclore germanico prima che i fratelli Grimm, da bravi filologi, le raccogliessero e le rielaborassero in una forma letteraria.

(L.A. Carli, Creepypasta: ecco il nuovo "uomo nero" dei bambini,

in www.linkiesta.it, 31 ottobre 2015)

Quali sono le caratteristiche del genere horror?

Le tecniche narrative e i contenuti specifici del genere horror sono tutti volti a un unico scopo: far provare paura a chi legge. La paura, però, può avere diverse declinazioni: può essere spavento, angoscia, inquietudine, smarrimento, orrore o disgusto. Per suscitare questa gamma di emozioni, vengono sfruttati alcuni elementi fondamentali.

- L’horror rientra nella macrocategoria delle narrazioni fantastiche, con avvenimenti razionalmente inspiegabili che molto spesso si verificano in un contesto rassicurante e quotidiano. Il finale può essere di vario genere, ma una forma tipica è quella del finale aperto, nel quale si suggerisce a chi legge che le forze oscure non sono state definitivamente sconfitte, ma rese inoffensive solo momentaneamente, prolungando così l’emozione anche oltre la conclusione del testo.

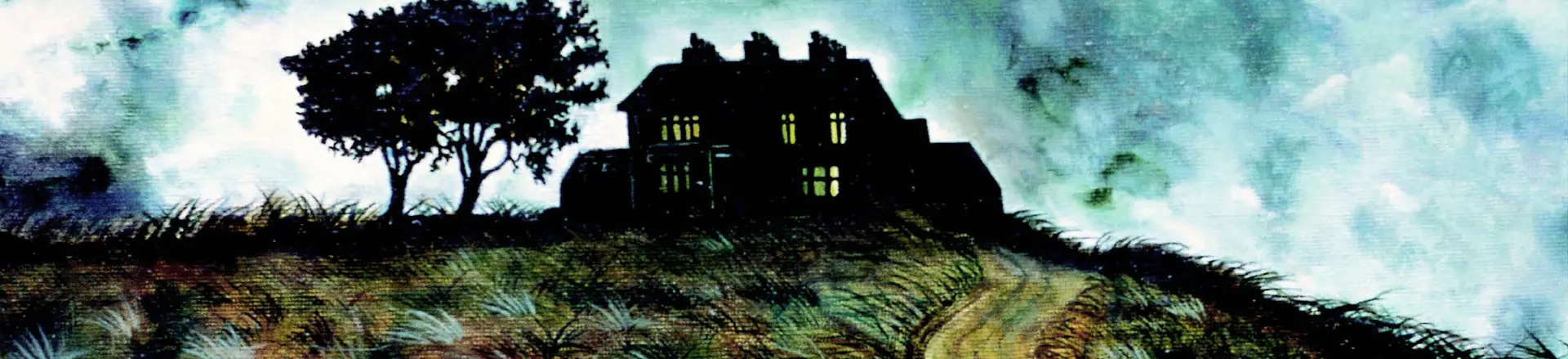

- Il tempo e il luogo possono essere determinati o indeterminati, ma di norma sono descritti molto dettagliatamente, per permettere la massima immedesimazione di chi legge, necessaria affinché questi possa provare paura “in prima persona”. Spesso le storie sono ambientate in cimiteri, case abbandonate, castelli, o di notte, ma è molto efficace il contrasto generato da un’ambientazione quotidiana in cui fa irruzione qualcosa di spaventoso e inaspettato, che crea un’angoscia ancora più forte.

- I personaggi sono esseri umani che devono affrontare forze soprannaturali (mostri, demoni, fantasmi, vampiri, zombi, entità maligne) paure e ossessioni legate alla sfera dell’irrazionale (visioni, presenze misteriose) o minacce di eccezionale crudeltà, come assassini spietati.

- La fabula e l’intreccio, come nel giallo, non coincidono, e la voce narrante non è onnisciente: chi legge viene catapultato nella vicenda senza conoscere l’antefatto, e senza indizi per anticipare gli sviluppi successivi. Proprio questo avanzare “alla cieca”, alla base della suspense che rende la letteratura horror così coinvolgente, è infatti uno dei meccanismi fondamentali della paura. Talvolta invece chi legge ha alcune informazioni in più rispetto ai personaggi, quel tanto che basta per aspettarsi qualcosa di brutto da un momento all’altro e fremere mentre i protagonisti ignari vanno incontro al loro destino.

➲ Metti bene a fuoco i concetti fondamentali del genere con il video L'horror in 4 passi, poi mettiti alla prova con il test interattivo.

Durata dell'attività: 10 minuti

Per l'insegnante: è possibile modificare il Modulo e condividerlo nelle proprie Classroom. Clicca qui per prelevare il Modulo e copiarlo nel tuo Drive >>